前回のAIチャットボット導入・運用編の続編、実際に運用を開始してから見えてきた結果や課題です。

※これは1社のことではなく複数社の内容を列挙したものになります。

導入しても思ったより反響がない

ホームページ上にチャットボットを導入した法人様、事前準備も相当時間をかけて人もさいてやったものの、意外と反応がありませんでした。

1ヵ月あたりの利用数は、おおよそ10回。チャットボットに比較して問い合わせフォームの利用は多く、30回/月を利用されています。

BtoBを主だとチャットへのホームページ上に公開されているツールだと微妙なのかもしれません。

3ヵ月経過したあたりから利用者は増えましたが、問い合わせフォームに比べるとそこまではないという感じで現在も進行中。

半年ほどで、はじめて既存のお客様へ案内を開始。意外とこれが好評で利用率が100回/月程度まで利用者が増えました。AIボット機能を利用する問うよりはオペレーターに接続することが主。

お客様がもとめていたのは、オペレーターとの接続でした。

といっても、このオペレーターとの接続内容を保存してチャットボット上に落としこむことによってオペレーターへの接続数が減りボットで対応できる範囲のことはボットで対応するように実験中です。

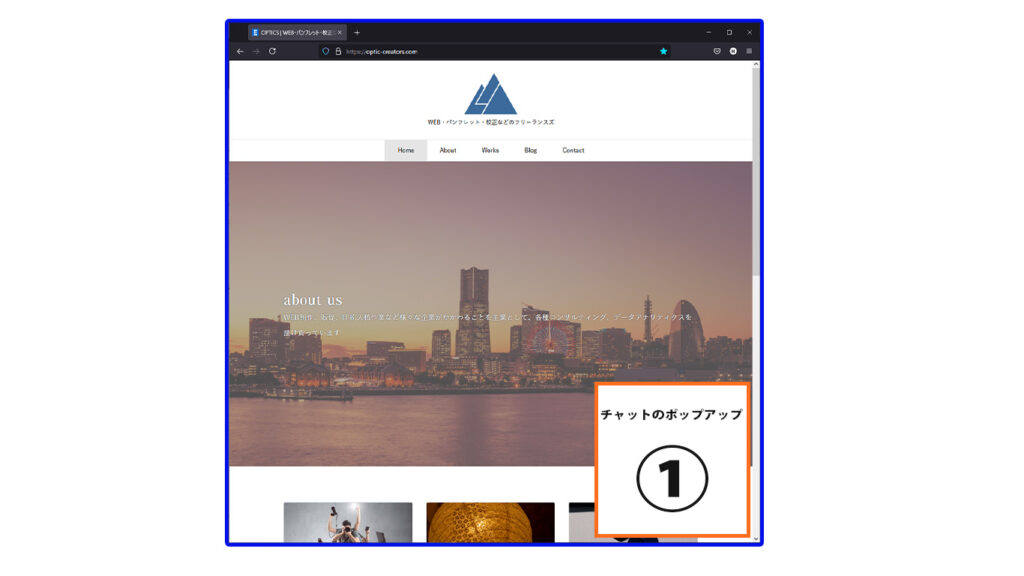

チャットのポップアップ位置の工夫

よく見る、右下に配置されているパターン。チャットボットを導入しているホームページの大半はこのレイアウト。

この手のレイアウトの見やすさってのは基本的にデザインされているもので「ベスト(だと思われるもの)」が主流になっている(はずです)

このレイアウトになると「意外と邪魔」で「×」ボタンを押される率が高くなりました。×を押されないように収納式にして必要であれば拡大してくださいね、というパターンに変えましたが、やはりやや邪魔になりました。

ということで1度変更を行いました。

最近海外のサイトで使われているレイアウトの左上へ変更。またサイトの読み込み後5秒ほどのディレイを入れました。チャットボット読み込みにディレイを入れることによって「チャットボットが邪魔にならないようにする」というのが1番の目的です。

このレイアウトに関してはA/Bテスト中。

日本語を読む場合は「右下が無難かな~」と思ったりもするのですが、これに関してはテストしているので、そのうち結果が出たら。

当記事執筆時(2021年7月8日)では、左上のポジションのほうがよさそうです。最初からチャット目的でサイトに訪れる人はいないということだとは思っています。

失敗だった事例

- あいまいな回答を多く用意してしまう

- 回答のカバー率を上げるために、お客様に選択肢を与えすぎてしまう

- 想定外の利用法への回答を用意しなかった

- 順次更新せずに古い情報のままやってしまう

その他に色々ありましたが、実際に目立ったのは上3つでした。

1番目の、あいまいな回答を用意してしまうこと。可能な限り適切な回答を用意するようにしたほうが良いと思います。回答が用意できなければ人と対応できるように準備することが一番

チャットボット・改善前

商品、AA-0021 LANケーブル 5mを探しているのですが、見つかりません。どこを検索したら見つかりますか?

商品の検索は

https://optic-creators.com/search

商品の番号は

カタログ**のページをご参照

検索方法は

https://optic-creators.com/faq/search

というような感じ、回答を与えすぎてる場合も多くみられました。

チャットボット改善後

商品、AA-0021 LANケーブル 5mを探しているのですが、見つかりません。どこを検索したら見つかりますか?

商品の検索 こちら から検索いただけます。

ご希望であれば、当社サポートへお繋しますが、いかがいたしますか?

はい/いいえ

のように、改善してみたところ商品検索の操作性の悪さからの失注率が減り、見積依頼が増えてきました。企業の営業活動としてはいい方向に行ってるのではないでしょうか。

他にも、

システム会社にチャットボットを作ってもらったのはいいものの結局内容の「更新」を行わないのであれば、いくらAIだからといって進化はしません。

AIチャットボットで、AIとは名ばかりで解答例を用意しないといけません。まぁ勝手に知らない内容の回答をしってるわけないですからね。

失敗も多いですが、結局メンテナンスしないといけません。

チャットボット導入を検討中の方へ

導入してみたいけど、費用が…とか、人員がというのがいろいろあると思います、私としてはこんな感じに考えてます

- 導入に関してはFAQさえあれば何とか構築できる

- サイトへの反応が楽しみになる

- チャットボットとどのようにお客様がアプローチしているか見るのが楽しみになる

- 反応は意外と低いが、軌道に乗れば利用率はあがる

- 2割Bot、8割人なイメージ

結局なところ、簡単な回答はBot任せで、より細かい人が介在しないといけないことは人がやらないといけません。botを導入したからといって問い合わせのすべてがbotによる対応になるわけではありません。

あくまで人と人とのクッション材かなーとおもいます。より構築が進めば対応する人は、最低限で済みます。その人員を他に回すことだってできますね。

まだ、中小・零細企業にはコスト高なAIチャットボットですが、とりあえずECサイトとかサイトの付帯機能(Facebook ページメッセンジャーとか)があれば、使ってみるべきツールだと思います。